1. 生成AIの使い方で変わる!思考力や記憶力への影響とは?

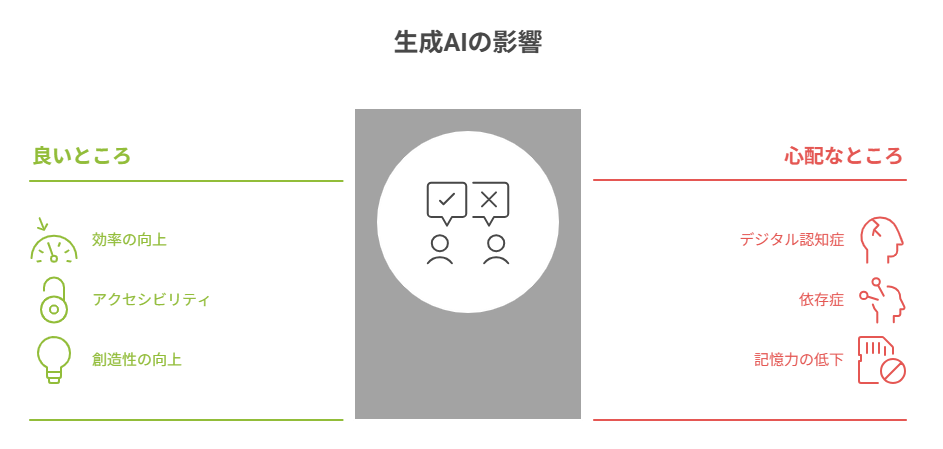

最近、ChatGPTなどの「生成AI」がどんどん広がってきています。これらは、文章を作ったり、質問に答えたり、画像を作ったりする便利な道具です。仕事や学校、家庭でも使われるようになってきていて、私たちの生活をとても楽にしてくれます。

でも、その一方で「デジタル認知症」や「脳腐れ」といった言葉も耳にするようになり、「便利すぎて、自分で考える力が弱くなってしまうのでは?」という心配の声も出ています。AIに頼りすぎると、自分で判断したり、覚えたりする力が下がるかもしれないというわけです。まるで、メモ帳に全部書いてしまって、自分では覚えなくなるような感じです。

この記事では、生成AIが人間の頭の働きにどんな影響を与えるのかを、わかりやすく説明します。そして、どうすれば上手に使いこなして、自分の力も高めていけるのかを考えていきます。

2. AIと人間の頭の働きはどんな関係?

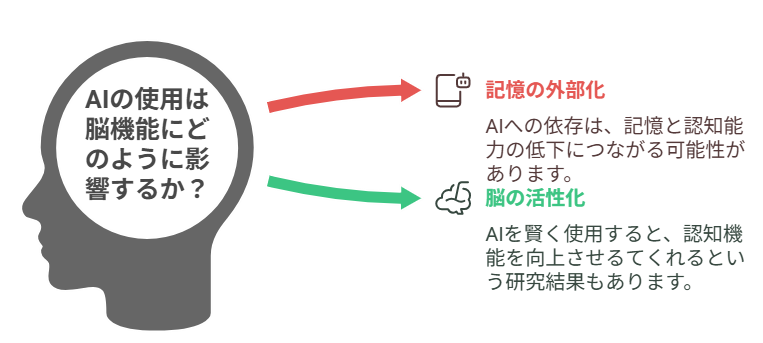

AIを使うことで、覚える力や集中力、情報を整理する力にどんな変化があるのでしょうか?例としては、わからないことがあったらすぐにAIに聞く、という習慣がつくと、自分で調べたり考えたりする機会が減ってしまうかもしれません。

昔は電話番号を暗記したり、地図を見て道を覚えたりしていましたが、今はスマホに頼ることが多くなっています。これを「記憶の外部化」といい、脳があまり使われなくなることもあるのです。

ただし、正しく使えばAIは脳を活性化させてくれるという研究もあります。大事なのは「使い方」なのです。

3. 情報をすぐ調べすぎると脳がサボってしまう?

スマホや検索サイトを使えば、すぐに情報が出てきます。便利ですが、情報がスマホやPCに保存されると分かっていると自分では忘れてしまう、自分で覚えようとしなくなってしまうことがあります。これを「デジタル記憶喪失」といいます。

また、何も考えずに動画やSNSを見続けると、だんだん考える力や集中力が下がってくることがあります。これは「脳腐れ(のうぐされ)」と呼ばれることもあります。ずっとスマホばかり見ていると、頭がぼんやりしてくるあの感じに似ています。

「脳腐れ(のうぐされ)」は集中力、記憶力、判断力の低下、情報処理能力の停滞、注意散漫、フェイクニュースや陰謀論を信じやすいといった特徴を伴うとされています。

このような状態になると、自分で判断する力や、情報の正しさを見分ける力が弱くなると言われています。AIやスマホが悪いのではなく、使い方が問題なのです。

4. AIに頼りすぎると「考える力」が弱くなる?

AIは、とても速くてもっともらしい答えをくれます。だからといって、そのまま信じてしまうと、「なぜその答えになったのか?」を考える力が弱くなってしまいます。

また、アイデアを考える場面でも、全部AIに任せると、自分で工夫したり、新しいことを思いつく力が育ちません。これを「メタ認知的な怠け」と呼ぶこともあります。

AIに頼りすぎると、だんだん自分で考えることを面倒だと感じてしまうようになります。例としては、作文やレポートを全部AIに作ってもらってばかりいると、「どう書けばいいか」「自分の意見は何か」などを考える時間が減ってしまいます。すると、自分で考えること自体にやる気がなくなり、「とりあえずAIに聞けばいいや」と思うようになるかもしれません。

これは、AIが便利だからこそ起こる自然な流れですが、考える力を大事にしたいなら、少し立ち止まって「本当にこれでいいのかな?」と考えることが大切です。

AIを便利に使うためには、「ただ受け取る」のではなく、「これは正しい?」「他の考え方は?」と自分で問いかけることが大切です。

5. AIは「考える力」を助ける仲間にもなる

もちろん、AIはただ悪いわけではありません。うまく使えば、私たちの考える力や学ぶ力をサポートしてくれる、とても頼もしいパートナーになります。

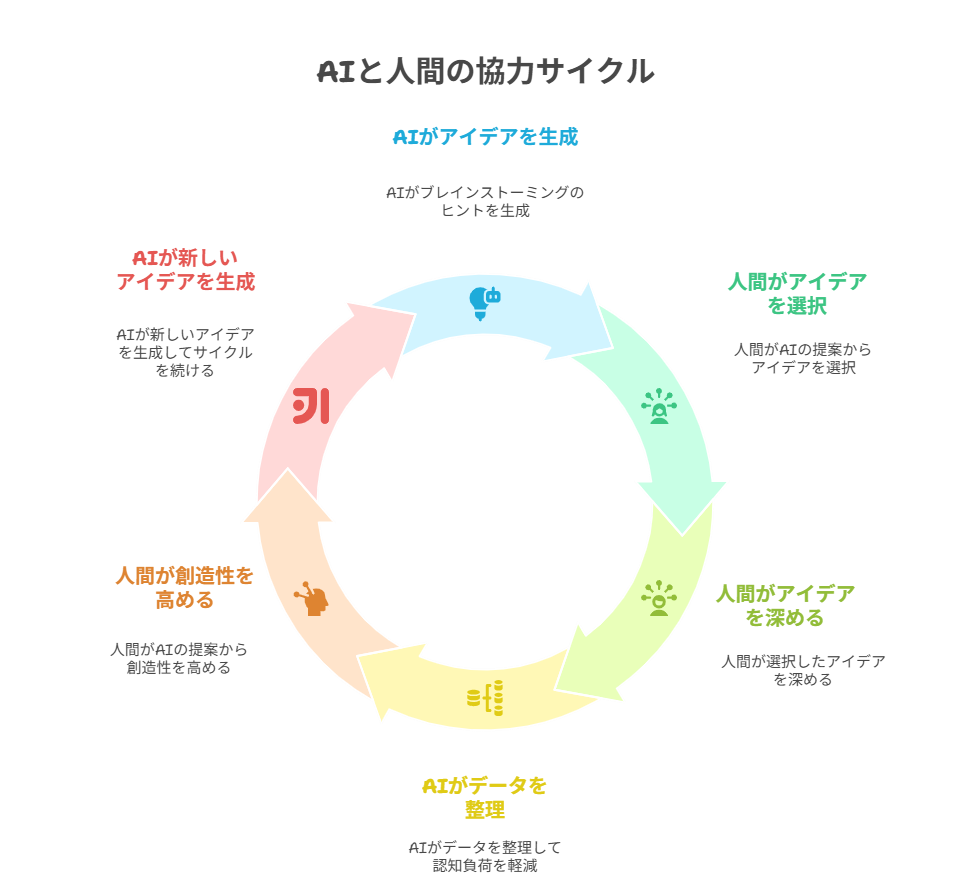

例としては、ブレインストーミング(いろいろなアイデアを出すこと)で、AIがたくさんのヒントを出してくれます。人間はその中から選んで、考えを深めていくことができます。

また、大量のデータをまとめたり、情報を整理するのはAIが得意なので、人間はその分「深く考えること」に集中できます。これを「認知的オフロード」と呼びます。

AIは「まったく新しいものを生み出すことはできない」 とされつつも、「人間の創造性を高める」 と評価されています。これは、AIが過去のデータやパターンからアイデアを作るのが得意である一方で、人間のように経験や感情、直感からアイデアを生み出すことは苦手だということを意味しています。つまり、AIは人間の代わりになるのではなく、人間のアイデアを広げたり、考えるきっかけをくれたりする存在なのです。例としては、AIが提案したデザインや文章を見て、「自分ならこう変える」と考えることで、新しい発想が生まれることもあります。AIと上手に協力するには、AIの性質をよく理解し、どんな質問をすればいいかを工夫する「使いこなす力」も大切です。

つまり、AIと協力すれば、人間の力はもっと伸ばせるのです。

6. 学校でのAIの使われ方

学校でも、AIの活用が始まっています。例としては、作文を添削してもらったり、調べ学習の手伝いをしてもらったりしています。また、生成AIは、生徒一人ひとりの勉強の記録や理解度をもとに、ぴったりの教材や問題を出してくれたり、その場でアドバイスをくれたりすることもできます。これによって、自分のペースに合わせて学ぶことができるので、やる気が出てきたり、勉強がどんどん分かるようになったりするのです。

これにより、生徒一人ひとりに合った学び方ができるようになってきました。先生の負担も減り、生徒と向き合う時間が増えています。

また、AIの答えをそのまま受け入れるのではなく、「これは本当に正しいの?」「他の意見は?」と問いかけることで、考える力を育てる指導も行われています。これは、AI時代にふさわしい学び方だといえます。

AI時代においては、ただ情報を手に入れるだけでなく、その情報がどこから来たのか、どれくらい正しいのかを見きわめる力がとても大切になります。これを「情報リテラシー」といいます。

AIが教えてくれたことでも、「本当にそうかな?」「他にも意見があるかな?」と考えるクセをつけることが必要です。いろいろな情報源を比べて、自分で正しさを判断することが、これからの時代に必要な力になります。

7. AI利用時に気をつけること(情報の安全とルール)

生成AIを使うときには、便利さだけでなく「安全に使うこと」もとても大切です。例としては、次のようなポイントに注意しましょう。

・情報セキュリティとプライバシー AIに名前や住所などの個人情報、学校や仕事の秘密などを入力すると、その情報が記録されてしまうことがあります。場合によっては他の人に見られてしまう危険もあるので、大切な情報は入力しないようにしましょう。学校や会社では、そういった情報を守るためのルールを作ることが必要です。

・著作権や作品のルール AIが作ったイラストや文章が、すでにある本や映画にそっくりになってしまうことがあります。自分で作ったと思っていても、元の作品に似ていると問題になることもあるのです。だから、発表する前に、ルールを調べたり、どのように使うかをしっかり考えることが大切です。

・差別や偏見に気をつけよう AIは、使われたデータに偏りがあると、差別的な言葉や偏った情報を出してしまうことがあります。例としては、人種や性別について偏った表現が出てくることもあります。これを防ぐためには、AIの答えをうのみにせず、自分の目でもしっかりチェックすることが大切です。

AIはとても便利なツールですが、「ルールを守って正しく使うこと」「危険があることを知っておくこと」も忘れてはいけません。

-

AIの答えをそのまま信じず、自分で調べたり考えたりする

-

毎日の生活でも、読書や人との会話など「考える習慣」を大切にする

-

AIがどうやって答えを出しているのか、限界も知っておく

学校や会社では、AIを安全に使うためのルール(ガイドライン)を作り、個人情報や著作権にも注意することが大切です。

このような工夫をすることで、AIを便利に使いながら、自分自身の力を落とさずにすみます。

まとめ:AIと上手に付き合って、未来をもっとよくしよう

生成AIは、便利で役立つツールです。でも、それに頼りきってしまうと、自分で考える力が弱くなってしまうかもしれません。

AIの技術は日々進化しており、その影響もどんどん変わっていきます。だからこそ、私たちも変化に合わせて学び続けることが大切です。AIをただの便利な道具と見るのではなく、「自分の力を広げてくれるパートナー」として向き合うことで、よりよい未来を作ることができます。使い方を工夫し、責任ある使い方を意識することが、これからの時代を生き抜くカギになるのではないでしょうか。

コメント